Gaia

Après avoir beaucoup contribué à la prospective scientifique de la mission dès 1995 et jusqu’à la sélection de Gaia comme Pierre Angulaire du Programme Scientifique de l’ESA en 2000, l’équipe du GEPI a travaillé sur de nombreux aspects de la préparation de Gaia : simulation de l’instrument et des observations, conception et définition des spécifications scientifiques souhaitées pour l’instrument spectroscopique, prototypage du logiciel de traitement des données à bord, traitement des données des étoiles doubles et multiples. Depuis 2006, le GEPI joue un rôle important dans le Consortium d’analyse des données Gaia, le DPAC (Data Processing and Analysis Consortium).

L’observatoire spatial Gaia, pierre angulaire de l’Agence spatiale européenne (ESA), est un ambitieux projet d’étude de notre galaxie. Le satellite a été lancé depuis Kourou, par une fusée Soyouz-Fregat le 19 décembre 2013 à 10:12, heure de Paris. Sa vocation première est le recensement de plus d’un milliard d’étoiles de la Voie lactée et la mesure de leurs positions, distances, mouvements et propriétés physiques avec une précision inégalée (50 à 100 fois meilleure que celle d’Hipparcos, le premier satellite astrométrique. En combinant données astrométriques, photométriques et spectroscopiques, Gaia apportera une moisson inédite d’informations sur notre Galaxie permettant ainsi une étude détaillée de sa structure en trois dimensions, de sa cinématique, de son origine et de son évolution, ainsi que de tous les types d’étoiles qui la composent. Gaia recensera et mesurera également un très grand nombre de naines brunes, de planètes extrasolaires, d’astéroïdes (en particulier des géocroiseurs), de supernovae et de galaxies, et apportera une contribution majeure à la détermination de l’échelle des distances extragalactiques ainsi qu’à la physique fondamentale.

Le satellite

Le projet Gaia a été construit sur l’expérience de la mission Hipparcos : même soin apporté à l’examen préalable des potentialités scientifiques du projet, même principe pour le satellite (balayage régulier du ciel) et le télescope (deux champs du ciel séparés par un grand angle combinés dans le plan focal), afin d’obtenir de l’astrométrie globale de haute précision et d’utiliser de manière optimum le temps d’observation disponible. Il pare aussi, dès sa conception, aux problèmes rencontrés par Hipparcos : détection systématique à bord (pour une meilleure statistique de l’échantillonnage de la Galaxie), des performances accrues pour la photométrie (afin de déterminer, en parallèle aux paramètres astrométriques, les caractéristiques physiques des objets observés) et enfin, un instrument spectroscopique à bord pour obtenir directement les vitesses radiales par effet Doppler (troisième composante de la vitesse spatiale des étoiles) et des informations détaillées sur les atmosphères des étoiles les plus brillantes.

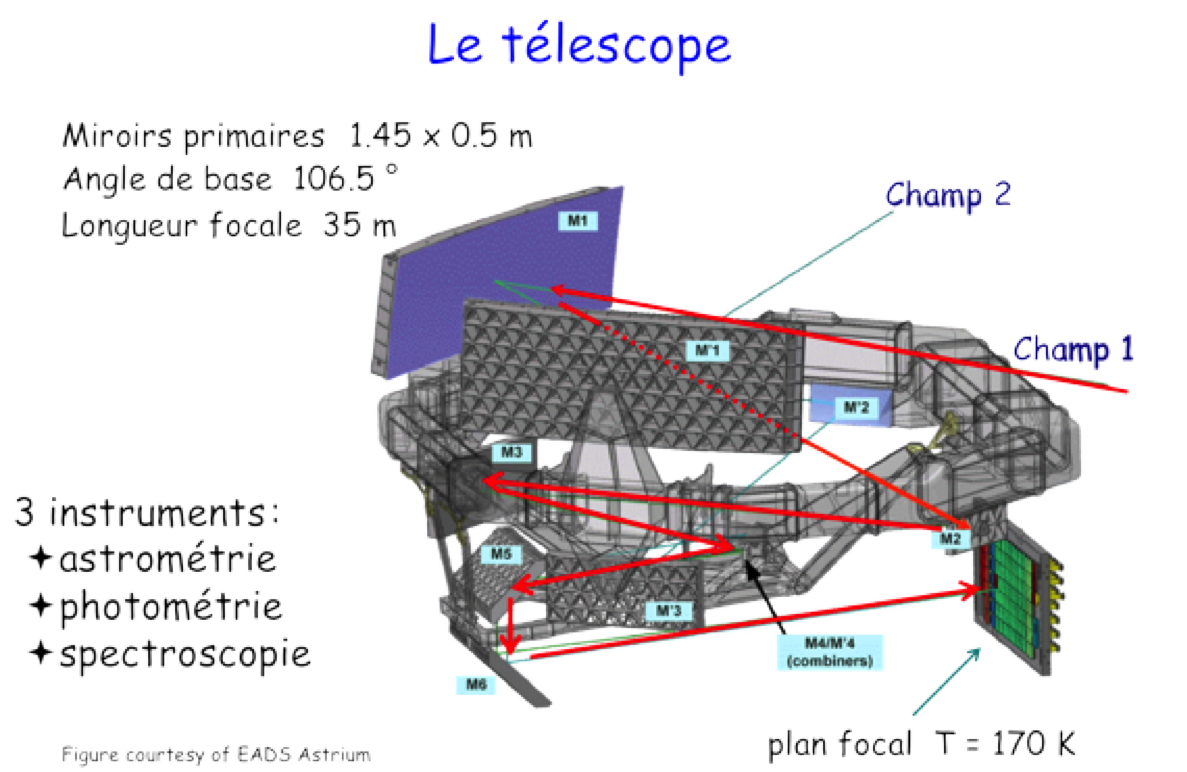

Les progrès de la technologie (mode de détection, puissance de calcul disponible à bord, etc.) et des miroirs nettement plus grands que celui d’Hipparcos (deux miroirs rectangulaires de 1,45 m × 0,50 m, à comparer au miroir de 29 cm de diamètre d’Hipparcos) entraînent un bond spectaculaire tant dans la précision attendue (0,01 à 0,025 milliseconde de degré à la magnitude 15 selon la couleur des étoiles, et encore de 0,13 à 0,6 milliseconde à la magnitude 20, à comparer à 0,2 milliseconde d’arc pour des étoiles de magnitude 5 ou 1 milliseconde à la magnitude 9 pour Hipparcos) que dans le nombre d’objets observables (un milliard d’objets à comparer à 118 000).

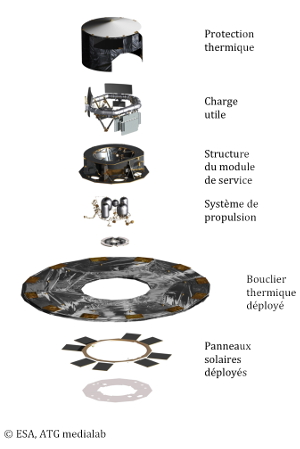

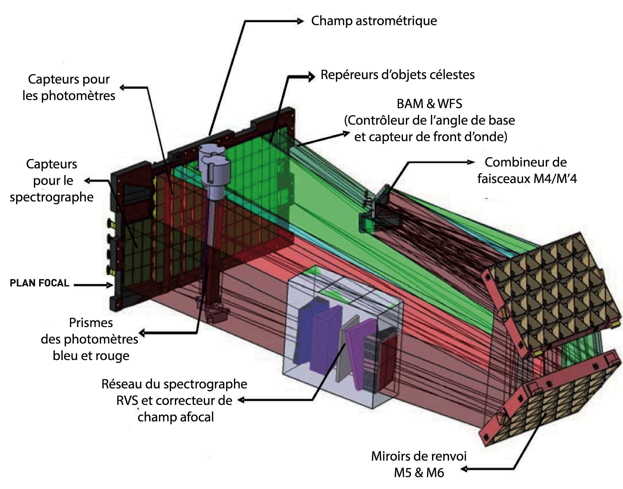

Les illustrations ci-dessous présentent :

- une vue « éclatée » du satellite, montrant ses différentes composantes,

- un schéma des deux télescopes, avec ses deux ensembles de miroirs et le trajet de la lumière pour l’un des champs du ciel. Après avoir été réfléchis par quatre miroirs successifs (de M1 ou M’1 à M4 ou M’4), les rayons lumineux provenant de deux champs du ciel suivent le même chemin et sont réfléchis par les miroirs M5 et M6 pour finalement arriver sur le plan focal. Une partie des rayons lumineux traverse les prismes et lentilles des deux spectrophotomètres et du spectrographe RVS (Radial Velocity Spectrometer),

- un zoom sur une partie de la charge utile montrant le trajet des différents faisceaux lumineux arrivant sur le plan focal et la position des deux spectrophotomètres et du spectrographe RVS.